2025-03-31

救急再圧員の仕事|資格取得講習の内容と今後の活躍

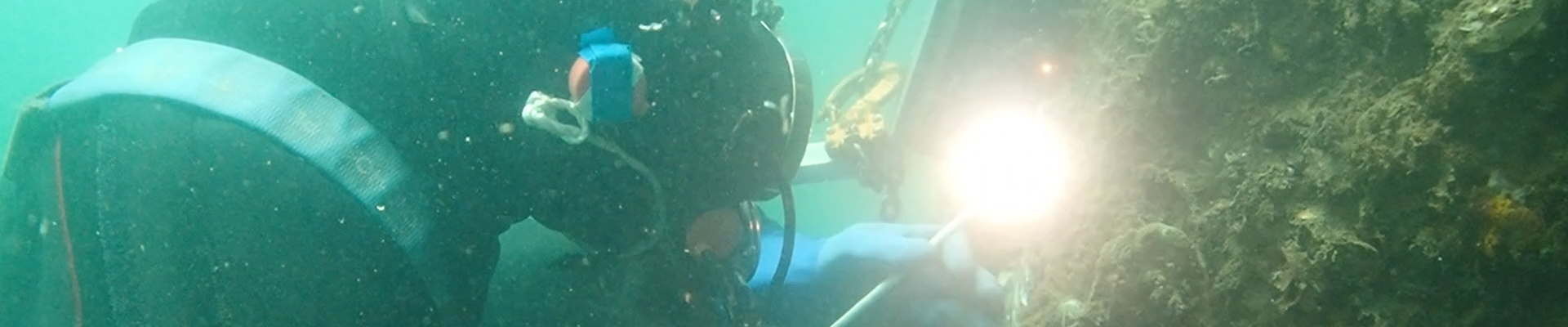

海洋土木の仕事において欠かせない潜水士の安全を守る救急再圧員」。海洋土木の仕事や海や潜水にまつわる仕事に興味がある方なら、「救急再圧員」の資格について知りたいという方もいらっしゃることでしょう。

そこで今回は、「救急再圧員」の仕事内容や活躍する職種、資格取得方法などについてご紹介します。

さらに、救急再圧員が必要とされる場面や送気員との関係性、そして資格講習の内容(学科・実技)から試験会場・費用まで解説するため、「救急再圧員」を目指す方にとって、必見!の内容となっております。

また、活躍できる職種についても触れているので、救急再圧員という仕事への理解が深まり、将来への具体的なイメージを描くことができるでしょう。

※救急再圧員と送気員については、「救急再圧員とは?資格取得講習について」もご覧ください。

この記事では以下のような内容をご紹介しています。

救急再圧員とは?仕事内容や必要とされる場面

救急再圧員とは、潜水作業中に発生する潜水病(減圧症)などの高気圧障害に、迅速かつ適切に対処するための専門知識と技術を有する資格者のことです。

潜水士が水中で作業を行う際、水圧の影響を受けることで様々な症状を引き起こすことがあります。潜水病は、重篤な場合は後遺症が残ったり、死に至る危険性もあったりするため、救急再圧員は、このような緊急事に再圧タンクを用いた治療を行い、潜水士の生命を守ることが求められます。

救急再圧員の仕事内容

救急再圧員の主な仕事内容は、高気圧障害が発生した潜水士の応急処置と再圧治療です。具体的には、以下の業務が挙げられます。

- 患者の症状確認と応急処置の実施:意識レベル、呼吸状態、脈拍などを確認し、酸素吸入などの応急処置を行います。

- 再圧タンクへの搬送と治療:再圧タンクへ潜水士を搬送後、医師と連絡を取り合い再圧タンク内で高圧環境を作り、症状の改善を図ります。治療中は、患者の容態を常に監視し、医師の指示通り適切な処置を行います。

- 治療後の経過観察対応:医師の指示通り再圧タンクで減圧処理を行った後、高気圧治療が可能な病院へ搬送し医師へ引き継ぎます。また再圧タンクでの減圧処理により潜水士が大きく回復した場合でも医師と連絡を取り合い再圧治療後も後遺症の有無を確認するため、経過観察を行います。

- 再圧タンクの維持管理:再圧タンクの点検や整備を行い、常に正常に稼働できる状態を保ちます。

- 関係者への再発防止対策:潜水士や送気員と共に高気圧障害の予防や応急処置に関する知識を深め再発防止に努めます。

救急再圧員が必要とされる場面とは

救急再圧員は、潜水作業が行われるあらゆる場面で、潜水士の安全を守る上で非常に重要な役割を担っています。その専門知識と技術は、潜水作業を安全かつ円滑に進めるために必要であり、特に以下の現場では、救急再圧員の存在が不可欠です。

- 深い深度での潜水工事:水深の深い場所での作業は、潜水病のリスクが高まります。

- 海洋調査:海洋資源の調査や生物調査など、長時間の潜水作業が必要な場合、救急再圧員の待機が求められます。

- サルベージ:沈没船の引き揚げ作業など、危険を伴う作業では、潜水士の安全確保のために救急再圧員が配置されます。

- レジャーダイビング:レジャーダイビングにおいても、万が一の事故に備え、救急再圧員が常駐している施設もあります。

緊急時医療機関への搬送が直ぐに行える環境であれば一番良いのですが、船上での作業や離島での作業、高気圧治療が出来る病院が近くない場合は事故が起こった時に救急再圧員と再圧タンクがなければ、後遺症や最悪命を落とすことも大いにある為、救急再圧員の育成は重要な課題となっています。

救急再圧員が活躍する職種

潜水作業に従事する人々の安全を守る上で欠かせない「救急再圧員」ですが、資格を取得することで活躍の場が広がります。主な職種としては、以下のものが挙げられます。

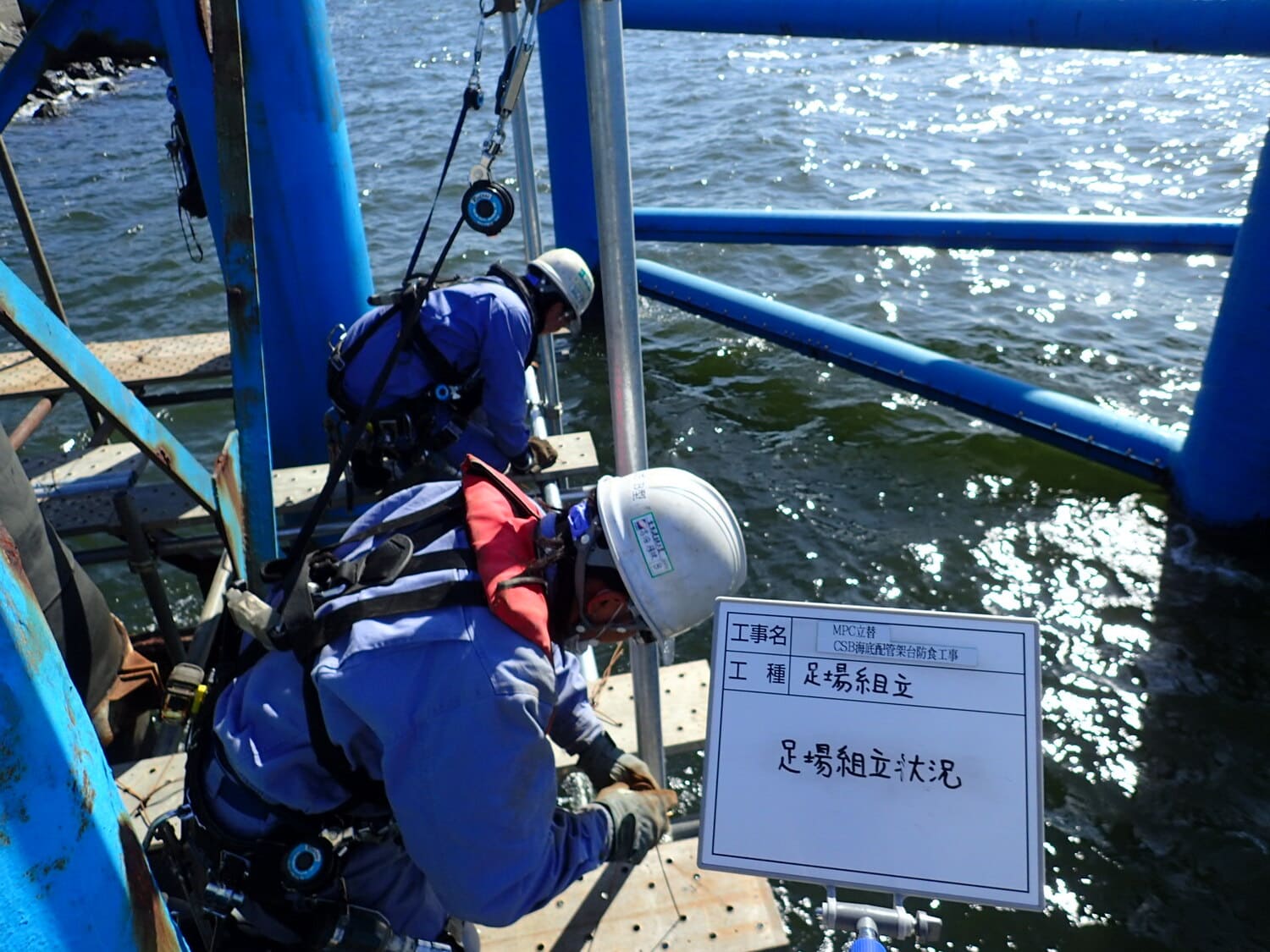

建設会社や海洋土木会社

建設会社や海洋土木会社では、橋梁工事や海底トンネル工事、港湾工事など、水中で行われる作業が多いため、救急再圧員の需要が高いと言えます。潜水士が安全に作業を行うためのサポートや、万が一の事故発生時の対応を行うなど、潜水作業の安全確保に欠かせない存在です。

例えば、鹿島建設のような大手ゼネコンでも、海洋土木に携わる救急再圧員が活躍しています。

海上保安庁や消防などの公的機関

海上保安庁や消防では、水難救助や水中捜索などの際に重要な役割を担います。高度な専門知識と技術を持つ救急再圧員は、人命救助の最前線で活躍しています。海上保安庁の潜水士は、海難事故発生時にいち早く現場へ駆けつけ、人命救助にあたります。また、消防の潜水隊員も、水難事故や水害時に潜水活動を行い、人命救助や捜索活動を行います。

民間ダイビングスクールやレジャー施設

民間ダイビングスクールやレジャー施設では、インストラクターや安全管理スタッフとして活躍できます。レジャーダイビングを楽しむ人々の安全を確保し、緊急時の対応を行うなどの役割を担います。ダイビング指導団体では、救急再圧員の資格を保有するインストラクターが活躍しています。

水中調査会社や水中工事会社

水中調査会社や水中工事会社では、ダムや港湾施設の点検、水中構造物の補修など、専門的な潜水作業を行います。救急再圧員は、これらの作業における安全管理や緊急時の対応を担当し、作業の安全性を確保します。水中での作業は危険を伴うため、救急再圧員の存在は不可欠です。

その他

上記の他に、水族館や研究機関などでも救急再圧員が活躍しています。水族館では、水槽のメンテナンスや生物の世話など、水中での作業が必要となる場面があります。また、研究機関では、海洋調査や水中生物の研究など、専門的な潜水作業を行う際に救急再圧員が活躍します。

| 職種 | 主な業務内容 |

|---|---|

| 建設会社/海洋土木会社 | 水中工事の安全管理、潜水作業のサポート、緊急時の対応 |

| 海上保安庁/消防 | 水難救助、水中捜索、潜水作業の安全確保 |

| 民間ダイビングスクール/レジャー施設 | ダイビング指導、安全管理、緊急時の対応 |

| 水中調査会社/水中工事会社 | 水中構造物の点検・補修、水中調査、潜水作業の安全管理 |

| 水族館/研究機関 | 水槽メンテナンス、生物の世話、海洋調査、水中生物の研究 |

このように、潜水という特殊な技能と救急再圧という専門知識を活かすことで、活躍の場は多岐に渡ります。救急再圧員は、人々の安全を守るやりがいのある仕事であると共に、社会貢献性が高く将来性のある職種でもあるのです。

送気員との関係

救急再圧員は、潜水作業中に発生する潜水病(減圧症)などの高気圧障害に対応する専門家です。そのため、緊急を要する場面においては、迅速かつ的確な判断と行動が求められます。

一方、送気員は、陸上から潜水士にホースで空気を送る調節を行うため、救急再圧員同様、潜水士の安全を守る関係にあります。ここでは、両者の関係性について解説します。

※送気員についての詳細は「送気員とは?救急再圧員との違いと資格取得方法」をご覧ください。

送気員の役割と責任

送気員は、潜水士に空気を供給する役割なため、潜水士の安全を守るために欠かせない存在です。具体的には、潜水士が使用する空気ボンベの管理や、空気供給装置(エアーコンプレッサー)の動作状況、緊急時の対応などが挙げられます。

救急再圧員と送気員の連携

救急再圧員と送気員は、緊密に連携を取りながら業務にあたります。万が一、高気圧障害が発生した場合は、送気員は救急再圧員に協力して処置に対応します。

そして、救急再圧員は、他の潜水士や送気員からの情報に基づき、適切な処置を行います。両者のスムーズな連携は、高気圧障害の早期発見・治療に欠かせないものであり、潜水士の救命率の向上に非常に役立ちます。

具体的には、以下の様な連携が重要となります。

| 状況 | 送気員の役割 | 救急再圧員の役割 |

|---|---|---|

| 潜水作業中の潜水士に異変が見られた場合 | 潜水士の状態を観察し、救急再圧員に報告する。必要に応じて、潜水士を水面に引き上げる。 | 送気員からの報告を受け、潜水士の状態を判断する。高気圧障害の疑いがあれば、再圧治療などの適切な処置を行う。 |

| 高気圧障害が発生した場合 | 救急再圧員の指示に従い、酸素供給などの応急処置を行う。再圧タンクへの搬送を補助する。 | 送気員に指示を出す医師に連絡を取り再圧タンクの操作を行う。治療中は潜水士の状態を監視し、必要に応じて医師に状況報告を行い追加指示を仰ぐ。 |

円滑な連携のためのコミュニケーション

救急再圧員と送気員が円滑に連携するためには、日頃からのコミュニケーションが重要になります。互いの役割や責任を理解し、信頼関係を築くことで、緊急時にも冷静かつ的確な対応が可能になります。定期的なミーティングや訓練を通して連携手順を確認し、共通認識を持つことが大切です。

潜水士の安全を守るため、以下を参考に円滑なコミュニケーションを心がけると良いでしょう。

- 潜水作業前の打ち合わせ:潜水計画や緊急時の対応手順などを共有する。

- 作業中の声掛け:潜水士の状態や周囲の状況をこまめに報告し合う。

- 事後報告:潜水作業終了後、作業内容や問題点などを共有し、今後の改善につなげる。

潜水士の安全を守るためには、救急再圧員と送気員が協力し、万全の体制を整えることが欠かせません。高気圧障害に関する知識を深め、潜水病などの緊急事態に備えることで、潜水作業の安全性を高められるよう尽力しましょう。

救急再圧員の資格講習の内容について

救急再圧員の資格を取得するには、「学科講習」と「実技講習」を受講し、それぞれの試験に合格する必要があります。講習内容は、高気圧障害や救急再圧に関する専門知識、そして実際の救急蘇生や再圧タンク操作といった実践的なスキル習得まで多岐にわたります。

ここでは、具体的な講習内容や試験について詳しく解説します。資格を取得することで、キャリアアップや転職にも有利に働くでしょう。

学科

学科講習では、潜水医学の基礎知識から関係法令、高気圧障害の発生メカニズムと対処法、救急再圧の方法まで、幅広い知識を学びます。具体的な内容は以下の通りです。

関係法令について

潜水作業に関する法令や高圧ガス保安法、労働安全衛生法など、救急再圧員として業務を行う上で必要な法令について学びます。特に、潜水作業安全規則や高圧ガス保安法における安全対策、事故発生時の対応手順などは、試験でも重要なポイントとなります。

高気圧障害について

高気圧障害の種類や症状、発生メカニズム、具体的な予防策や応急処置について学びます。減圧症や空気塞栓症などの代表的な高気圧障害だけでなく、酸素中毒や窒素酔いといった、潜水作業特有の障害についても深く理解することが重要です。具体的な症例なども交えながら、実践的な知識を習得します。

救急再圧方について

高気圧障害が発生した場合の救急再圧の方法、再圧チャンバーの操作手順、患者へのケア方法について学びます。緊急時の対応手順を理解し、迅速かつ的確な処置が行えるように、シミュレーションなども交えながら実践的な訓練を行います。また、再圧治療表に基づいた治療計画の立案方法についても学びます。

実技

実技講習では、学科で学んだ知識を基に、実際の救急蘇生や再圧タンクの操作方法を習得します。具体的な内容は以下の通りです。

救急蘇生法(AED)について

心停止状態の傷病者に対する応急処置として、AED(自動体外式除細動器)の使用手順、心肺蘇生法との連携、傷病者の状態に応じた適切な対応方法を学びます。緊急時でも落ち着いて行動できるスキルを身につけます。

心肺蘇生法(CRP)について

心停止状態の傷病者に対する心肺蘇生法の手順、胸骨圧迫の方法、人工呼吸の方法、AEDとの連携についても学び、効果的な心肺蘇生法が行えるスキルを身につけます。最新のガイドラインに基づいた技術を習得することが重要です。

再圧タンクの操作方法について

再圧チャンバーの操作手順、圧力調整の方法、緊急時の対応手順、患者へのケア方法について学びます。実技を通して、安全かつ確実に再圧チャンバーを操作できるスキルを身につけるだけでなく、様々な状況を想定した訓練を行い、トラブル発生時にも適切に対応できる能力を養います。

試験会場や費用について

資格講習は、都道府県労働局登録教習機関や事業所などで実施されます。講習の費用や試験費用は、受講する機関によっても異なりますので、事前に確認しておきましょう。また、受験資格や申請方法についても併せて確認しておきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 講習実施機関 | 都道府県労働局が指定する機関など |

| 講習費用 | 30,000円(機関により異なる) |

| 試験内容 | 学科試験、実技試験 |

まとめ

この記事では、救急再圧員の仕事内容や必要とされる場面、資格を取得するための講習内容について解説しました。

救急再圧員は、減圧症などの高気圧障害が発生した際に、迅速かつ適切な対応を行うことで、後遺症のリスクを軽減し、命を救うなど「潜水作業に従事する方の安全を守る」という重要な役割を果たしています。潜水作業の安全性を高めるためには、救急再圧員の育成が不可欠です。

そのため、資格取得講習では、潜水作業現場で起こりうる様々な緊急事態に的確に対応するために欠かせない、関係法令や高気圧障害、救急再圧方法などの学科に加え、救急蘇生法(AED、CPR)、再圧タンクの操作方法などの実技を学びます。

救急再圧員の資格を取得することにより、海洋土木、水中建設、サルベージ、水族館、民間ダイビングスクールやレジャー施設など、様々な分野で活躍の場が広がるため、今後の活躍が期待されます。

私たち東⽇本海洋建設は、これからの⽇本の国⼟を⽀えてくれる、チャレンジ精神溢れる⼈材を求めています。若⼿が闊達に意⾒を述べ、ベテランとの相乗効果を発揮して、技術⼒を⾼め、信頼を得られる仕事を続けていく、それが当社の理想であり、その姿が今社⾵として根付いてきています。

⾃分の気持ちを表現すると同時に⼈の話も聞ける⼈、双⽅の⽴場に⽴って、互いの意⾒を調整することにやりがいを感じられる⼈、そして、相⼿のためにやったことが⾃らのためになると信じて前に進んでいける⼈──そんな⼈たちからのご応募をお待ちしています。

⼀緒に、⽇本の未来を⽀えていきましょう。