2024-08-19

脱炭素社会実現のために海洋土木インフラが担う役割とは

地球温暖化対策として脱炭素社会の実現が急務となる中、海洋土木インフラは重要な役割を担うことをご存知でしょうか。実は、インフラ分野のCO2排出量は日本の全体の約2/3を占めており、その削減は喫緊の課題です。

この記事では、海洋土木インフラが脱炭素社会の実現にどのように貢献できるのか、水素燃料船やLNG燃料船などの内航海運における最新の取り組みや、河川舟運の活用、ブルーカーボンといった多角的な視点から解説していきます。

この記事では以下のような内容をご紹介しています。

インフラ分野のCO2排出量は日本の2/3を占める!

国土交通省によると、日本の2021年度における分野別CO2排出量は約10億5,000万トンとされています。そのうち、運輸部門は約18%、産業部門は約38%を占めていますが、これらの部門に必要不可欠な道路、橋梁、港湾などのインフラ建設や維持管理にも多くのエネルギーが消費され、CO2が排出されています。

さらに、建物部門は約19%のCO2を排出していますが、ここでも建設や運用に多くのエネルギーを必要とします。つまり、インフラ分野は、直接的・間接的に日本のCO2排出量の約2/3に影響を与えていると推定され、脱炭素社会の実現に向けて取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。

インフラ等の整備が直接的に関わるもの

インフラ整備に伴うCO2排出は、主に建設機械の稼働や資材の製造・運搬によるものです。例えば、道路建設では、重機による掘削や整地、アスファルト舗装などに多くのエネルギーが消費されます。また、コンクリートや鋼材などの建設資材の製造にも、大量のCO2が排出されます。これらの排出を削減するために、以下の様な取り組みが考えられます。

- 建設機械の燃費向上や電動化

- リサイクル材や地産地消の資材の利用

- 道路網の整備による渋滞の緩和

インフラ整備等によりCO2削減に貢献できるもの

インフラ整備は、CO2排出の削減にも貢献できます。例えば、公共交通機関の充実や渋滞の解消は、自動車の利用を抑制し、CO2排出量削減に繋がります。また、エネルギー効率の高い建物の建設や、再生可能エネルギーの導入を促進するインフラ整備も、CO2排出削減に効果的です。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 公共交通機関の利便性向上

- 道路網の整備による渋滞の緩和

- 省エネルギー型の建築物の普及促進

- 再生可能エネルギー発電施設の導入支援

インフラによる再生可能エネルギーの創出

洋上風力発電や潮流発電など、海洋を舞台とした再生可能エネルギーの導入が期待されています。これらのエネルギー源は、CO2排出量が少なく、日本のエネルギー自給率向上にも大きく貢献する可能性を秘めています。

しかし、海洋での発電施設建設や電力送電網の整備には、高度な技術と大規模なインフラ投資が必要となります。具体的には、以下のような技術開発やインフラ整備が必要です。

- 強風や高波に耐えうる洋上風力発電設備の開発

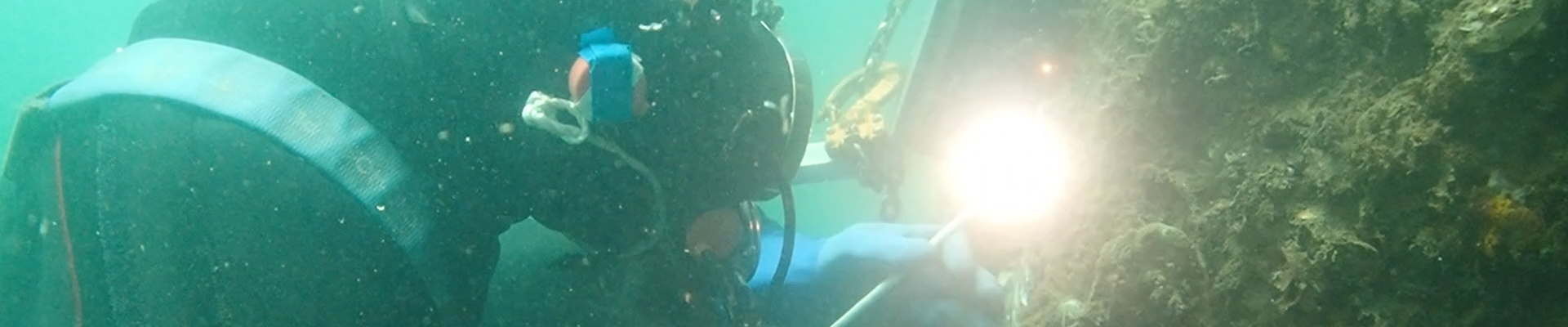

- 海底の地盤調査や基礎工事技術の高度化

- 発電した電力を陸上に送電するための海底ケーブルの敷設

内航海運の脱炭素に向けた取り組み~船~

日本の内航海運業界は、モーダルシフトの推進(貨物や人の輸送手段を環境負荷の小さいものに転換すること)や船舶の燃費向上などによりCO2排出量の削減に取り組んできました。

しかし2050年カーボンニュートラル実現のためには、従来の取り組みの延長線上にとどまらない、抜本的な対策が必要となります。その切り札として期待されているのが、水素、アンモニア、電気などの新たなエネルギーを活用した次世代船舶の開発・導入です。以下にご紹介します。

水素燃料船

水素燃料船は、燃料として水素を使用し、燃料電池で発電した電力とでモーターを駆動することで航行します。化石燃料と比較してCO2排出量は53%以下に削減されるといいます。排出物は水のみであるため、CO2排出量を大幅に削減できる究極のクリーンエネルギー船として期待されています。

水素燃料船の実用化に向けた取り組みも始まっています。例えば、 国土交通省 は、2020年3月に「水素燃料電池船の安全ガイドライン」を策定し、水素燃料船の安全性の確保と普及促進を図っています。

フルバッテリー船

フルバッテリー船は、船舶に搭載した大容量バッテリーに陸上から電気を充電してモーターを駆動することで航行します。航行中にCO2を排出しないゼロエミッション船の一種です。 日本では、2022年3月に世界初のフルバッテリー推進タンカー「あさひ」が就航しました。

LNG燃料船

LNG(液化天然ガス)燃料船は、従来の重油に比べて、CO2排出量、硫黄酸化物、窒素酸化物を削減できることから、環境負荷の低い船舶として注目されています。

LNG燃料船の導入は世界的に進んでおり、日本では、2023年1月に商船三井のLNG燃料フェリー「さんふらわあくれない」が就航しました。

河川舟運の活用によるCO2削減

トラック輸送が中心となっている日本の物流において、CO2排出量削減は喫緊の課題です。その解決策として期待されているのが、環境負荷の低い輸送手段である河川舟運の活用です。

河川舟運は、トラックに比べて輸送量が多く、燃費効率にも優れているため、大量輸送に適しています。また、渋滞の影響を受けにくいというメリットもあります。

これらの利点を活かし、トラック輸送から河川舟運へと輸送手段を転換することを「モーダルシフト」といいます。モーダルシフトを推進することで、物流におけるCO2排出量削減に大きく貢献できると期待されています。

河川舟運の課題と展望

河川舟運は環境負荷が低い輸送手段として注目されていますが、普及に向けてはいくつかの課題も残されています。

インフラ整備の遅れ

日本の河川は、水深が浅く、流れが急な箇所も多いため、大型船舶の航行が難しいという問題があります。効率的な河川舟運を実現するためには、水深を確保するための浚渫工事や、船舶が安全に航行できるよう護岸を整備するなど、インフラ整備を進める必要があります。

輸送ネットワークの構築

河川舟運は、起点と終点の近くに荷主や物流拠点がある場合に限り、そのメリットを最大限に発揮することができます。効率的な輸送ネットワークを構築するためには、河川港の整備や、既存の道路や鉄道との連携強化が不可欠です。

これらの課題を克服し、河川舟運の利便性を向上させることで、CO2排出量削減に向けた取り組みをさらに加速させることができると考えられています。

ブルーカーボンの継続的な取り組み

ブルーカーボンとは、海藻や貝類など海洋生態系に取り込まれた炭素のことです。森林など陸上の生態系が吸収する「グリーンカーボン」と対比して用いられます。

地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の吸収源として、近年注目されています。海は地球上で最大の炭素吸収源であり、大気中のCO2を年間約93億トン吸収しています。

これは、陸上生態系による吸収量の約2倍に相当します。そして、その吸収の約半分を担っているのが、沿岸域の海藻や貝類などの海洋生態系です。つまり、ブルーカーボンは、地球温暖化対策において重要な役割を担っていると言えます。

日本は、世界でも有数のブルーカーボン保有国であり、政府は、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、ブルーカーボンの活用を推進しています。

ブルーカーボン生態系の役割

ブルーカーボン生態系は、CO2吸収源としての役割に加え、水質浄化、生物多様性の保全、防災・減災など、様々な役割を担っています。

例えば、アマモなどの海草藻場は「海のゆりかご」とも呼ばれ、魚介類の産卵や稚魚の生育の場として重要な役割を果たしています。また、干潟は、水質浄化や生物多様性の保全に貢献するだけでなく、高潮や津波の被害を軽減する効果も期待されています。

海洋土木インフラとブルーカーボン

海洋土木インフラは、ブルーカーボンの吸収・貯留に貢献することができます。例えば、防波堤や護岸などの構造物を、海藻や貝類が生息しやすいように設計することで、ブルーカーボンの吸収量を増やすことができます。

また、浚渫土砂を利用して干潟を造成するなど、ブルーカーボン生態系を創出する取り組みも考えられます。このように、海洋土木インフラは、地球温暖化対策において、重要な役割を担うことができます。

まとめ

今回は、日本のCO2排出量削減目標の達成に向け、大きな役割を担うと期待される海洋土木インフラについて解説しました。

特に、船舶の脱炭素化は喫緊の課題であり、水素燃料やバッテリーを活用した技術開発が進んでいます。また、河川舟運の活用によるトラック輸送からの転換も、CO2削減に大きく貢献する可能性を秘めています。

さらに、ブルーカーボンを通じたCO2吸収源の確保も、重要な取り組みです。海洋土木インフラは、脱炭素社会の実現に向けて、今後も技術革新と新たな挑戦を続けていくことが期待されます。

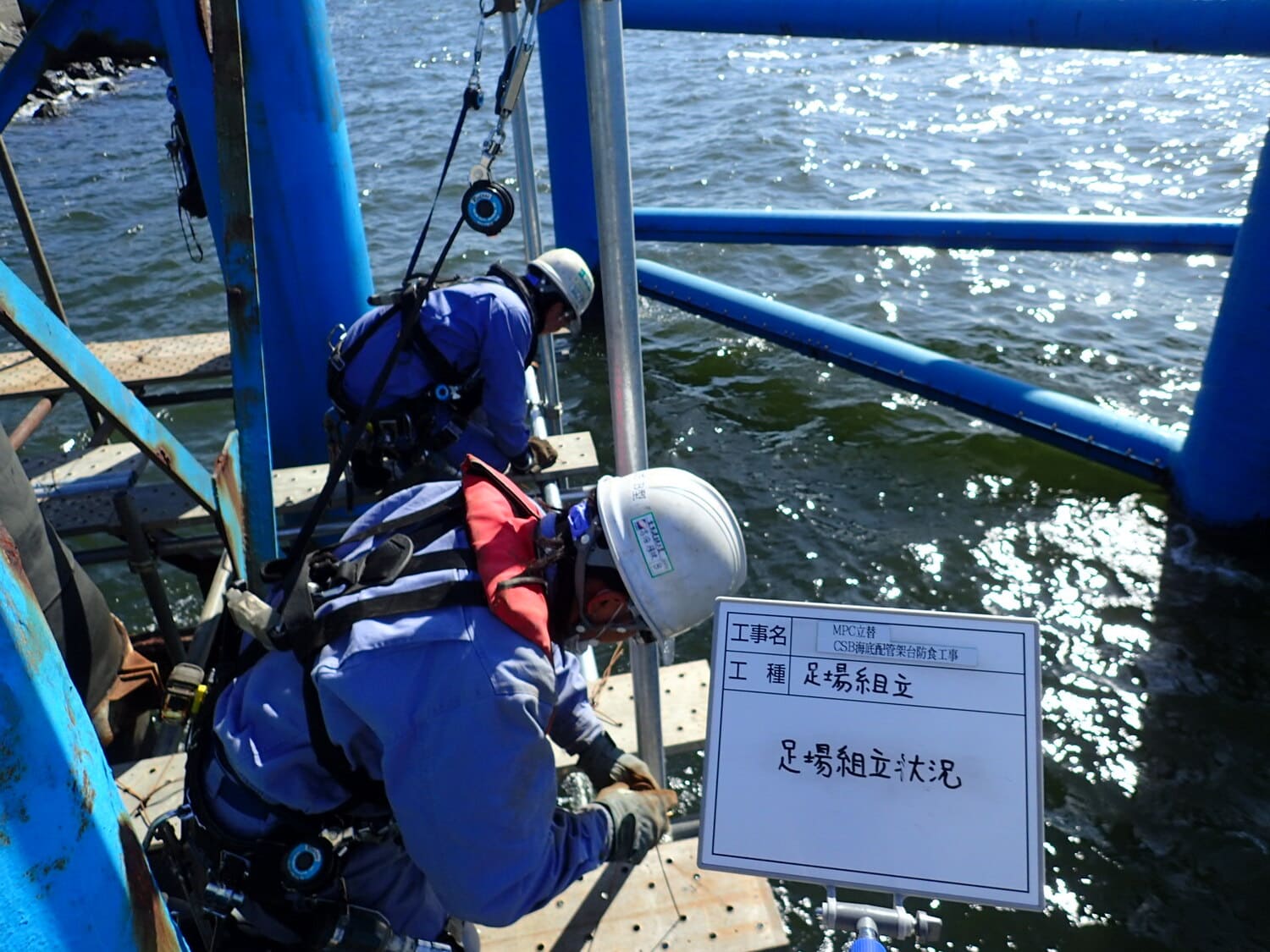

私たち東⽇本海洋建設は、これからの⽇本の国⼟を⽀えてくれる、チャレンジ精神溢れる⼈材を求めています。若⼿が闊達に意⾒を述べ、ベテランとの相乗効果を発揮して、技術⼒を⾼め、信頼を得られる仕事を続けていく、それが当社の理想であり、その姿が今社⾵として根付いてきています。

⾃分の気持ちを表現すると同時に⼈の話も聞ける⼈、双⽅の⽴場に⽴って、互いの意⾒を調整することにやりがいを感じられる⼈、そして、相⼿のためにやったことが⾃らのためになると信じて前に進んでいける⼈──そんな⼈たちからのご応募をお待ちしています。

⼀緒に、⽇本の未来を⽀えていきましょう。